「あなただけの履歴書を、つくってみてくれませんか?」

Proff Magazineでは、履歴書の自由なあり方を考えるために、さまざまな分野で活躍する方にそんなお願いをしてみることにしました。

今回お願いしたのは、演歌歌手のマネージャーをつとめる馬場百百子(ももこ)さん。

かつては高校の国語教師と、演歌歌手のファンクラブ運営という二足のわらじを履いていた馬場さん。教育業界と音楽業界という一見かけ離れたキャリアを両立させた馬場さんの履歴書から見えてくる、“一所懸命な人たちと、響きあいの場をつくる”生き方とは?

47都道府県を飛びまわる何でも屋さん

-現在の仕事について教えてください。

馬場百百子(以下、馬場):いまは芸歴33年を迎える演歌歌手であり、詩吟の揖水流(いすいりゅう)師範でもある石原詢子さんのマネージャーをしています。

-歌手のマネージャーって、具体的にどんなことをしているのでしょうか?

馬場:うーん、一言で言うと何でも屋さんですかね。メインはアーティストの音楽活動のサポートです。スケジュールの管理・調整はもちろんのこと、コンサート・テレビ・ラジオ・雑誌取材のブッキングや、コンサートの時はイベント会社との交渉やタイムスケジュールの調整なども行います。

新曲をリリースすることが決まったら、どういう楽曲にしたいのかイメージを膨らませながら、レコード会社のプロデューサーと作詞と作曲の依頼先を検討したり。ミュージックビデオやジャケット写真、あとはプロモーションについても考えたりしますね。ファンクラブの会報作成やグッズ制作などにも携われたりしますし。仕事内容が幅広い分、自分の考えや思いをアイデアとして活かせる範囲が広いので、とてもやりがいを感じています。

-プロモーションについて考えるのも仕事なのですね。

馬場:はい。新曲の発売に合わせて、全国のテレビやラジオ番組に出演したり、ショッピングモールでインストアライブを開催したりするので、コンサートのお仕事も含めてコロナの影響を受ける前は各地を飛びまわっていました。

特に印象に残っているのは30周年記念ライブだそう。ファンからのサプライズで、客席がピンク一色に。

馬場:いまは年齢層が高いファンの方々に、SNSの使い方をがんばって覚えていただきながら、おうちでたのしめるようなコンテンツをつくっています。なかなかリアルな場所での公演や交流はむずかしいので、この状況下でできることを模索している段階ですね。

人生をかけて挑戦する「一所懸命」な人と働きたい

-新卒の頃は、高校教師と演歌歌手のファンクラブ運営という二足のわらじを履いていたと聞きました。どちらも「サポーター」や「裏方」のイメージがありますが、そこにやりがいを感じているのでしょうか?

馬場:誰かを支えたいとか導きたいっていう思いはありつつも、シンプルに自分の血が騒ぐようなワクワクすることがしたいんです。

もちろん、仕事は真面目にまっとうできるよう、自分の立場を考えながら相手との適切な距離感を保つようにしていますけど。それでも、仕事を通して「みんなと一緒に響きあえる場所」をつくりたいというような心持ちですね。

私、「一所懸命」っていう言葉が好きなんです。「一生懸命」じゃなくて「一所懸命」。この言葉には、武士たちが代々受け継がれてきた土地を守るように、命をかけて物事に取り組むという意味が込められているんですけど。誰かが力の限りを尽くして何かに挑戦したり、人生をかけて突き進んでいる姿を見られると、心が喜ぶんです。だから、プロフには私の好きな「一所懸命」という言葉を書きました。

-どういう瞬間に「一所懸命」さを感じるんですか?

馬場:教師をしていた頃は、部活に真剣に打ち込んでいた生徒たちが、インターハイや甲子園に連れて行ってくれて。そこだけを切り取ると華やかなエピソードに聞こえるかもしれないけど、みんな遊びに行きたい気持ちを抑えながら、部活と勉強を両立させて、肉体的にも精神的にも全力投球していたんです。高校生活の全てをかけて挑戦する姿に胸を打たれましたね。

馬場:あとは、一時期ダンスアーティストのプロデュースやマネジメントに携わったことがあって。駆け出しのアーティストってお金もコネもないので、「自分たちのダンスをいろんな人に届けたい」とか「とにかくやるしかない!」っていう強い気持ちが伝わってくるんですよ。

去年クラウドファンディングで資金を募って、47都道府県でフリーライブを実施したのですが、どのパフォーマンスも最高でサポートに熱が入りました。毎日違う地域に足を運んで、そこにいるお客さんの雰囲気を感じ取りながら、全力で自分たちの世界に引き込んでいく……そうやって、人生をかけて挑戦する姿を目の当たりにした経験があるから、これからも一所懸命な人たちと一緒に仕事をしたいなと思うんです。

>馬場さんのプロフはこちら

無気力中学生時代、ソーラン節を踊ったら血が騒いだ

-全力で頑張るって簡単なことじゃないし、「ダサい」とか「効率が悪い」と言われることもありますが、なぜ一所懸命さが大事なのでしょうか。

馬場:私はとにかく、人と心と心をぶつけ合いながら、たのしいことを共有したいんです。

その原点は中学時代にあるんですけど、当時はやりたい部活も行きたい高校もなかったから、熱中できるものが何一つなくて……もはや記憶すらないというか、そもそも学校に行く目的を見つけられなくて、暇さえあれば保健室に入り浸ってました。

でも、その保健室の先生がいつも生徒たちに「あなたが思っている以上に、あなたは素晴らしい存在なんだよ」って声をかけてくれていて。すごく信頼できる存在だったから、中学2年の時に先生が顧問をつとめていたボランティア部に入部したんです。

馬場:主な活動内容は、老人ホームで毎月おじいちゃんおばあちゃんのお誕生日会のイベントに呼んでいただいて、ソーラン節を披露することでした。音楽にあわせて身体を動かすことは好きだったので、最初は「まあやってみるか」っていう感じだったけど、実際に踊ってみたらすごく血が騒いで。

-無気力だったところから、血が騒ぐ状態に。

馬場:北海道の日本海沿岸に伝わる民謡を、ロック調にアレンジした曲を使うんですけど、その土地に受け継がれてきた伝統的な風習や精神が音楽に宿っているのを感じてワクワクしました。言語化するのがむずかしいのですが、三味線や尺八などの和楽器の音色もあいまって、「大和魂」みたいなものに触れられた気がしたんですよね。

ソーラン節はニシン漁師たちの労働歌なので「いかに勇ましく踊るか」を夢中になって追求したし、厳しい先輩たちに揉まれながら、みんなで一緒に何かをつくりあげることのたのしさをそこで学びました。

-ありあまっていたパワーを発散する場所を見つけられたのでしょうか。

馬場:確かに、当時の私はやる気がなかったというよりも、熱量をぶつけたり分かちあったりする場所を見つけられなかったんですよね。だから、「必死になることは格好悪い」とか「私には何の取り柄もない」って言っている人も、自分ではまだ気づいていないだけで、本当はものすごいポテンシャルを内に秘めているんじゃないかなって思います。

荒川の土手でソーラン節を踊る様子。

よさこいを通して気づいた、人と響きあうことの可能性

-でも、みんなで何かをつくるって大変じゃないですか? 私はつい「1人の方が気が楽でいいな」と思ってしまいがちで……。

馬場:みんなで響きあうことに意味を見出せたのは、1人では経験できないことや、その喜びを仲間と分かちあえたことが大きかったですね。

中学2年のときに、部活で東京都のよさこいコンテスト「大江戸舞祭」に出場することが決まって、よさこいが私の踊りのレパートリーに加わったんですよ。「東京ラプソディ」という昭和歌謡をJ-POP風にアレンジした曲に合わせて、東京都庁の周辺で踊るチーム対抗の催しだったのですが、この曲はプロサッカークラブ「FC東京」の応援歌にもなっていて。

当時、うちの父親が経営していた飲食店にたまたま「FC東京」の運営の方が遊びに来ていたので「東京スタジアム(現在の味の素スタジアム)で踊らせてください!」とお願いしたら、5万人のお客さんが入る場所で、ボランティア部のみんなと一緒にパフォーマンスできることになったんです。

-そんな出来事があったんですね。

馬場:すごく楽しかったし、大きなステージに立たせてもらうって、仲間がいたからこそ実現できたことだなと思って。その後、私たちの活動を見てくれていた地域の小学生や親御さんが「一緒に踊りたい」と声をかけてくれたので、中学卒業後に「杉風」というよさこいチームを組みました。最終的には50人以上の大所帯になって、東京ドームでプロ野球の試合中に踊らせてもらったこともあったし、「大江戸舞祭」で優勝もできたんです。

5歳から親世代までが所属するよさこいチーム「杉風」。

馬場:1人で保健室に入り浸っていた頃は、学校生活を謳歌している同級生たちを横目で見ながら、ずっと「自分は無気力人間だな」と思っていたけど。心から「たのしい!」と感じられるものがあれば、ものすごい行動力を発揮できるんだなって、周りの人たちが気づかせてくれたんです。

だから、大学卒業後は教師の道に進んで、生徒たちと年齢や距離が近いぶん、同じ目線に立ちながら親身になって向き合うことを大切にしました。恩師の保健室の先生が、私たちのことを信頼して尊重しながら、可能性を引き出してくれたように。

陸上部の顧問になったときは、ただ指導するだけじゃなくて自分もジョギングや筋トレに参加したし、ダンス部を創設したときは部員たちと一緒に練習してステージに立ちました。

高校生活最後の文化祭で「先生と一緒に踊りたい」と言ってくれた3年生たち。

馬場:そうやって、生徒の心の変化を見逃さないように近い距離でアンテナを張りながら、「あなたが思っている以上に、あなたは素晴らしい存在なんだよ」って伝えられる人になれたらいいなと思ったんです。

演歌に宿る魂を、五感と身体で分かちあう

-そして、非常勤講師と同時並行で演歌歌手のファンクラブの運営のお手伝いもしていたと。

馬場:当時はパラレルワーカーという言葉も存在していなかったので、よく不思議がられましたね(笑)。二足のわらじを履いていたのは最初の1年だけで、その後は副担任や担任を任せてもらうことになったので、教師業に専念しましたけど。

-なぜ音楽業界、しかも歴史ある演歌の世界に?

馬場:大学の頃から石原の音楽事務所でアルバイトをしていたので、その延長で仕事をさせてもらっていたんです。当時私はメロン記念日というアイドルグループを追いかけていて、年間100本くらいライブや舞台を観に行っていたのですが、メンバーが出演した舞台の座長をつとめていたのが石原で。

それまで演歌って馴染みがなくて聴いたことがなかったけど、詩吟の師範ということもあって、本当に歌声が美しくて……「こんなに歌が上手い人がいるのか!」と衝撃を受けて、それから石原個人のショーを観に行ったり、テレビやラジオの公開収録に通ったりしていたんです。

-好奇心のスイッチが入ったんですね。

馬場:10代の演歌ファンってめずらしいので、ある日突然社長が「うちでバイトしない?」と声をかけてくださって、ファンクラブの運営業務を担当するところからはじまりました。

ファンの方々も温かく迎え入れてくれたし、私はやっぱり「和風」のエンターテイメントというか、そこに流れている精神を身体表現によって感じるとワクワクするみたいで。ソーラン節やよさこいもそうですけど、その土地ならではの文化や魂を宿した音楽が流れると、理屈を抜きに心が揺さぶられるんです。

また、演歌はJ-POPとは違って3コーラスが主流なので、短い歌詞で完結するようにストーリーを描いていて。言葉数が少ないぶん、細かなことは伝えずに、直球な表現方法を取っているんですよね。曲を聴いている人の想像をかきたてるような、独特の世界観が魅力だと感じています。

そんな演歌を通して、周りの人たちとたのしさを共有できるって、すごくいいなと思って。石原とファンのみなさんの架け橋になれるように、コンサートやファンの集いで感想を聞いたり、SNSでリアルな声に耳を傾けたりしながら企画運営をしていました。

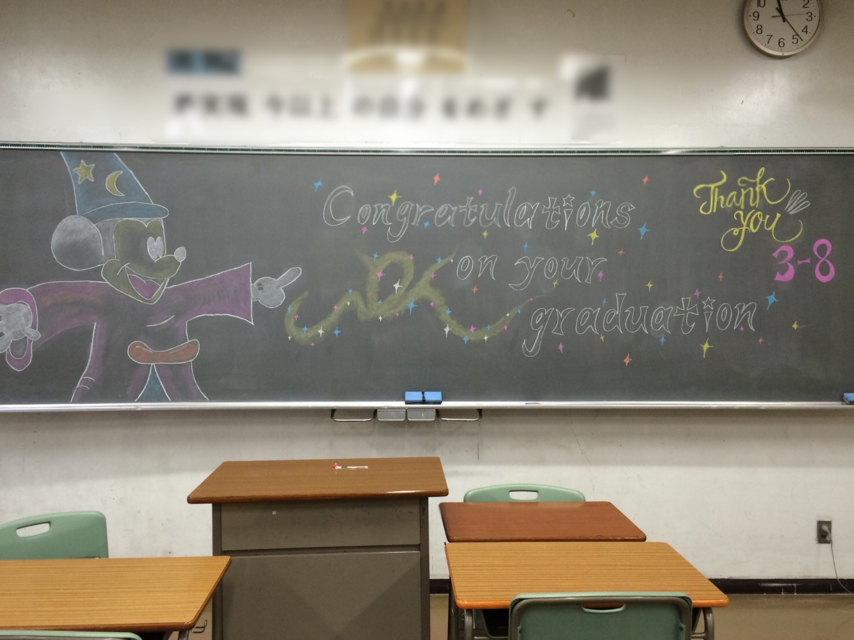

教え子たちの高校卒業と同時に、自身もマネージャーとして音楽業界の道に進んだ。

伝統を重んじながらも、柔軟に変化していく

-最後に、これからやりたいことを教えてください。

馬場:コロナが収束したら、また全国でライブやイベントを開催したいですね。でも、いまってこれまでの常識とか当たり前が次々と塗り替えられているタイミングなので、時代の流れにあわせて柔軟に変化していくことも大事かなと。演歌の伝統を重んじつつも、令和という時代の風に乗るように、新しいことにも挑戦できるといいなと思っています。

ステイホーム期間中は、インスタライブで石原とファンのみなさんがリアルタイムで繋がりながら、一緒にイラストを描くイベントを企画しました。そこで全国のファンの方が描いてくださったイラストを、日本地図の柄になるように組み合わせて、チャリティーTシャツをつくったんです。売り上げの一部と、ファンの方に募らせていただいた温かいお心遣いを義援金として、これから石原の故郷であり豪雨災害の被害を受けた岐阜県に寄付する予定です。

日本地図の周りには参加者の名前が入っている。

馬場:そうやって、ファンの方にも参加してもらえるし、演歌に馴染みのない若い世代の人たちにも「ちょっと覗いてみようかな」とか「曲を聴いてみようかな」と思ってもらえるような、みんなで一緒にたのしめる機会をつくれたらいいですね。

何事もバランスが大事だけど、過去のデータとかこうあるべきという概念に縛られずに、直感や好奇心を大切にして生きられたら素敵だなと思うので。これからもそういう「遊び」の要素を、石原やファンの方々やスタッフのみなさんと共有しながら、マネージャーの仕事を面白がっていきたいです。

(撮影・執筆:馬場澄礼)